Alle meine rumänischen Freunde fragen mich – was hast du einen Monat lang in Albanien gemacht?

Der albanische Nieser

Spät in der Nacht kam ich nach einer Zwischenlandung in München am kleinen Flughafen Nënë Tereza an. Einen Direktflug Bukarest-Tirana gibt es nicht, man muss erst einmal über tausend Kilometer Richtung Norden, nach Deutschland, fliegen, um danach in den Süden zurückzukehren. Wegen meiner Flugangst war ich erschöpft, zwei Abflüge, zwei Landungen, und ich fühlte mich wie nach einer Reise bis zum Ende der Welt, obwohl zwischen unseren Ländern, die nicht direkt benachbart sind, die aber aufgrund eines furchtbar ähnlichen kommunistischen Regimes in der Vergangenheit „befreundet“ waren, nur 900 Kilometer liegen. Außer dieser einzigen Sache über die jüngste Geschichte, wusste ich nichts über Albanien. Nur dass einer meiner Vorfahren, ein Aromune und der erste Dedu unserer Familie, Ende des XVIII. Jahrhunderts aus Albanien nach Rumänien gekommen war, wo er sich dann auch niedergelassen hat.

Sobald die Räder des Flugzeuges endlich die Landepiste erreichten, überkam mich ein tiefes Heimatgefühl, ich atmete erleichtert auf und versuchte mir dieses unerwartete Heimatgefühl zu erklären. Mit dem albanischen Volk und seiner Sprache hatte ich in München am Flughafen bereits Bekanntschaft gemacht. Dort konnte ich beobachten, dass alle Männer über sechzig (einer von ihnen saß im Flugzeug neben mir) mechanische Armbanduhren trugen, die so aussahen, als wären sie ihnen von ihren Vätern oder Großvätern vererbt worden. In Rumänien sind Armbanduhren dabei, auszusterben. In Albanien misst man die Zeit anders, dachte ich mir, sie läuft „klassisch“, weniger abgehackt als die, die von elektronischen Geräten angezeigt wird, die einen jedes Mal daran erinnern, dass man zu spät dran ist. Zeit, die sich unflexibler und viel strenger anfühlt. Und genauso war es – der Monat, den ich in Albanien unter einem ausnahmslos heiteren Sommerhimmel verbrachte, ohne einen einzigen Regentropfen, ohne Spuren von Wolken, versetzte mich in die Sommer meiner Kindheit zurück, erinnerte mich an Tage, die einem unendlich vorkommen, die von Hitze durchdrungen sind (normalerweise herrschen im Juli in Tirana 40 Grad), die jedoch eine gewisse Disziplin aufweisen mit für Essen, Schlafen und Ausruhen vorgesehenen Zeiten.

An keinem anderen Ort hatte ich das Gefühl, mehr Zeit zu haben als hier. Wenn zum Beispiel die Älteren sich auf den Bänken um den kleinen Springbrunnen am Hotel Colosseo versammelten und die Kinder drumherum spielten, sich mit Wasser bespritzten, genau da, wo die Straße mit den Botschaftsgebäuden beginnt, die durch Schranken versperrt ist, wusste ich, dass der Abend kam. Gelangweilte Wächter waren vor jeder Institution, die westliche und östliche Länder oder sonstige exotische, weit entfernte Orte vertrat, zu sehen. Deutschland und Frankreich begrüßen sich. Hinter den Fenstern eines irgendwie in sich selbst gekehrten Gebäudes, das Seriosität ausstrahlt, diplomatische Blicke, die die Hektik einer gerade angefangenen Festlichkeit, mit klirrenden Weingläsern, auf den für die Welt offenen Balkonen des Gebäudes auf der anderen Straßenseite beobachten. Wenn auf meinem Boulevard – Rruga e Durrësit – die Frau mit den Maiskolben auftauchte, ihren kleinen improvisierten Kohlegrill aufbaute, sich auf den Anglerstuhl setzte und auf Kundschaft wartete, umringt von einem Haufen Einkaufstaschen, wusste ich, dass der Abend kam. Wenn man eine angenehme Meeresbrise spürte und in der Bar Hemingway alte Schwarz-Weiß-Filme auf der heruntergekommenen Wand des gegenüberstehenden Hauses liefen, war es bereits Nacht. In Tirana wird alles zerschlagen, um neu aufgebaut zu werden, ein permanenter Wiederaufbau; im Zentrum ragen neu gebaute dreißigstöckige Hochhäuser aus Beton und Glas empor, den Skanderberg-Markt umringt, eine riesige Fläche, die Fußgängerzone, das pochende Herz der Stadt.

Morgen ist es erst, wenn die Stadtbewohner sich in einem Straßencafé treffen, um ihren Kaffee zu trinken, zu dem es immer ein Glas Wasser auf Kosten des Hauses gibt. Kaffee trinkt man nie zu Hause, vielleicht haben sich die Albaner das von den Italienern abgeguckt – Italien war das freie Land jenseits des Meeres, nach dem sich die Albaner so lange gesehnt hatten, mehr als vierzig Jahre lang, das unerreichbare Land. Rumänien dagegen war nur von kommunistischen Ländern umlagert, der Westen war uns nie so nahe, wohin sollte man fliehen? Nach Ungarn? Oder nach Serbien? Die Albaner jedoch hatten die ganze Zeit mit der Illusion hinter der Adria gelebt, man hätte nur ein Boot gebraucht, um bis nach Bari zu fahren. Und trotzdem war Albanien das am besten bewachte Gefängnis des ehemaligen kommunistischen Blocks, niemand verließ und niemand betrat es; die Menschen aus dem Westen, die zufällig auf Durchreise waren, besuchten als erstes einen Friseursalon, um ihre Bärte rasieren und Haare schneiden zu lassen, damit sie bloß nicht auffielen. Enver Hoxha hat das Land mit Bunkern übersät, über 150.000 an der Zahl, angeblich um seine Bevölkerung vor einer in Wirklichkeit unwahrscheinlichen und sogar unmöglichen kapitalistischen Invasion zu „beschützen” – was natürlich pure Propaganda war. In Tirana wurden zwei dieser Bunker in Museen, als Gedenkstätten für die Opfer des Kommunismus umgewandelt. Nie hätte ich gedacht, dass es irgendwo noch einen anderen Ort geben könnte, der so erschütternd ist wie die Gedenkstätte in Sighet, in Rumänien, aber Überraschung, den gibt es doch. Nie hätte ich gedacht, dass irgendwo anders ein ebenso wahnsinniger Diktator wie Ceaușescu existierte. Als ich die Gedenkstätte Bunk’Art 2 besuchte, waren gleichzeitig mit mir Urlauber aus Frankreich, Italien und aus dem Norden mit ihren Familien dort. Sie „informierten” sich oberflächlich über den Kommunismus, wie das wohl mit der Unterdrückung und den Opfern damals war, sie gingen ganz locker von einem dunklen, stickigen Raum in den anderen, ihre Kinder rannten auf den Fluren des Bunkers wie in einem Freizeitpark herum, und ich versuchte meine Tränen zu verstecken. Ich verließ das Gebäude, völlig aufgewühlt – wie viel kann man verstehen, wenn man etwas nicht selbst erlebt hat? Wo kann man anknüpfen, wenn man zum Beispiel aus dem glücklichen Land jenseits des Meeres kommt?

Wann Mittagszeit in Tirana war, wusste ich, als die Straßen leer wurden und die extreme Hitze die Menschen nach drinnen verjagte, in klimatisierte Räume. Selbst dann ging ich mehrere Kilometer auf der Straße zu Fuß, weil in Tirana, im Gegensatz zu Bukarest, an allen Boulevards schattenspendende Bäume standen. Auf dem Weg zum Park und zum künstlichen See lief ich an den kleinen Geschäften in den Untergeschossen vorbei, in denen man alles kaufen konnte, angefangen mit Handy-Ladegeräten bis hin zu „italienischen Fustanas”. Erst dort hatte ich das Gefühl, dass die Hitze ein bisschen nachließ; ich setzte mich auf eine Bank und hörte den Männern der Stadt zu, wie sie niesten. Vom ersten Tag an hat mich diese Art zu niesen überrascht. Es klang wie ein fröhlicher Gruß – ein kraftvolles, lautes Niesen, das man bis Durrës, den vierzig Kilometer weit entfernten Strand, hören konnte. Das Niesen ist mir aufgefallen, weil mein Vater, seit ich mich erinnern kann, genauso niest, und meine Mutter stets zu ihm sagt: „Anton, nies nicht so laut, sei ein bisschen dezenter und nies in ein Taschentuch!”. Für mich war dieses Niesen das eindeutigste Zeichen, dass dies der richtige Ort für mich ist, dass meine Wurzeln hier sind.

Am ersten Abend aber, als ich am Flughafen Nënë Tereza landete, war Tirana für mich eine unbekannte Stadt, an die ich keine allzu großen Erwartungen hatte, ähnlich wie Bukarest, dachte ich. Um drei Uhr nachts konnte ich nicht schlafen, rauchte eine Zigarette auf dem Balkon und dachte daran, wie kurios das war, dass im Flugzeug alle Männer über sechzig mechanische Armbanduhren getragen hatten.

Wann Mittagszeit in Tirana war, wusste ich, als die Straßen leer wurden und die extreme Hitze die Menschen nach drinnen verjagte, in klimatisierte Räume. Selbst dann ging ich mehrere Kilometer auf der Straße zu Fuß, weil in Tirana, im Gegensatz zu Bukarest, an allen Boulevards schattenspendende Bäume standen. Auf dem Weg zum Park und zum künstlichen See lief ich an den kleinen Geschäften in den Untergeschossen vorbei, in denen man alles kaufen konnte, angefangen mit Handy-Ladegeräten bis hin zu „italienischen Fustanas”. Erst dort hatte ich das Gefühl, dass die Hitze ein bisschen nachließ; ich setzte mich auf eine Bank und hörte den Männern der Stadt zu, wie sie niesten. Vom ersten Tag an hat mich diese Art zu niesen überrascht. Es klang wie ein fröhlicher Gruß – ein kraftvolles, lautes Niesen, das man bis Durrës, den vierzig Kilometer weit entfernten Strand, hören konnte. Das Niesen ist mir aufgefallen, weil mein Vater, seit ich mich erinnern kann, genauso niest, und meine Mutter stets zu ihm sagt: „Anton, nies nicht so laut, sei ein bisschen dezenter und nies in ein Taschentuch!”. Für mich war dieses Niesen das eindeutigste Zeichen, dass dies der richtige Ort für mich ist, dass meine Wurzeln hier sind.

Am ersten Abend aber, als ich am Flughafen Nënë Tereza landete, war Tirana für mich eine unbekannte Stadt, an die ich keine allzu großen Erwartungen hatte, ähnlich wie Bukarest, dachte ich. Um drei Uhr nachts konnte ich nicht schlafen, rauchte eine Zigarette auf dem Balkon und dachte daran, wie kurios das war, dass im Flugzeug alle Männer über sechzig mechanische Armbanduhren getragen hatten.

Terra incognita

Im Leben passieren Dinge, die für einen vorherbestimmt sind, aber in den meisten Fällen schenkt man ihnen keine große Aufmerksamkeit, so dass sie an einem vorbeigehen ohne einen irgendwie zu berühren. Es gibt Zeichen, die man nicht sieht, oder man schreibt sie einfach dem Zufall zu. Während des Lockdowns, als die ganze Welt wie versteinert war, war ich in meinem kleinen Apartment in Bukarest eingesperrt, bestellte Essen online und sehnte mich nach der Balkanreise, die ich bereits vor der Pandemie geplant hatte. Von Paris oder Rom träumte ich nicht, sondern versmisste Sarajevo und Belgrad, das Schwarze Meer unserer bulgarischen Nachbarn, und stellte mir vor, wie es wäre, einige Zeit in Montenegro oder Albanien zu leben. Seit mich die Illusion des Westens nicht mehr anzieht, habe ich mich unsterblich in die Balkanländer verliebt und versucht, ihre komplizierte Geschichte zu verstehen. Denn ihre Geschichte ist auch unsere, sie sind unsere Verwandten vom nächsten Hügel, ob es uns passt oder nicht, das ist das Viertel, in den wir geboren wurden.

So begann ich, ein Aledonien-Reisetagebuch zu schreiben – über ein imaginäres Land in Europa, das eher unbedeutend ist und von allem etwas hat, inklusive unserer gemeinsamen Traumata und Denkmuster, wodurch dieses Heimatgefühl, das ich fast überall im Balkan habe, verständlich wird. Während der gesamten Pandemie ging ich in Aledonien spazieren, erst als wir wieder reisen durften, hörte ich plötzlich damit auf, denn dann hatte mein literarisches Spiel irgendwie keinen Sinn mehr für mich.

Aledonien hatte ich fast vergessen, als ich erfuhr, dass ich über TRADUKI ein Aufenthaltsstipendium in Albanien erhalten hatte. In Albanien habe ich dann eine Hauptstadt entdeckt, die, genauso wie die in meinem Buch, nicht weit entfernt vom Meer und in der Nähe eines nicht allzu hohen Berges liegt, dessen Spitze man mit einer Seilbahn erreichen kann. Die Landschaft in meiner Geschichte war überwiegend hügelig und das Land übersät mit Seen, in denen man Fische fangen konnte, die es sonst nirgendwo gab. Mit Minibussen aus den Neunzigern durchquerte ich das leicht hügelige Gelände Albaniens. Ich aß zu Mittag am See, in Belsh, probierte aber nicht von dem seltenen Fisch, den man nur im Ohridsee angeln kann. Im Buch nannte ich das Geld der Aledonier Aleki, und in Albanien kam ich mit der örtlichen Währung, dem Lek, sehr gut klar. Mein imaginäres Land ist kein Mitglied der Europäischen Union, und in den achtziger Jahren wurde es für nur einhundert Tage von einem kommunistischen Regime beherrscht, das die Mentalität der Bewohner unweigerlich verändert hat. Denn, wie ich vom ersten Tag meiner Reise an festgestellt hatte, nimmt die Zeit andere Formen und Nuancen an, wenn sie mit der mechanischen Armbanduhr gemessen wird, die man vom Vater oder Großvater geerbt hat. Und ein totalitäres Regime beeinflusst einen, unabhängig von seiner Dauer. In meiner fiktiven Geschichte schien es so, als hätte Ernest Hemingway ein Ferienhaus in Aledonien gehabt, in dem er sein letztes Buch geschrieben hatte, das allerdings nie veröffentlicht wurde. Nun gut, ich habe in Albanien Hemingways Sommerresidenz nicht gefunden, dafür aber die Hemingway Bar in Tirana. Diese Lokalität hat etwas vom Stil des amerikanischen Schriftstellers, der mit Osteuropa tatsächlich aber Zeit seines Lebens nie etwas zu tun hatte. Zufälle! – werden Sie sagen. Irgendwo wirst du das gehört haben und nun spielt dir dein Unterbewusstsein Streiche. Trotzdem ist es vielleicht kein Zufall, dass die albanische Sprache, von der ich nichts verstanden habe, mir so vertraut vorkam, als sei sie eine Sprache, die ich bereits in einem anderen Leben oder in einem Traum gesprochen hatte. Und auf keinen Fall war die absolute Gelassenheit, die ich während meines gesamten Aufenthalts in Albanien spürte, ein Zufall. Nein, das hier war nicht mein erster Besuch in Albanien, es war ein Wiederbesuch, ich war bereits in diesem Land gewesen, bevor ich jemals wirklich einen Fuß hinein gesetzt hatte.

Hemingway Bar

Hemingway Bar

Aledonien hatte ich fast vergessen, als ich erfuhr, dass ich über TRADUKI ein Aufenthaltsstipendium in Albanien erhalten hatte. In Albanien habe ich dann eine Hauptstadt entdeckt, die, genauso wie die in meinem Buch, nicht weit entfernt vom Meer und in der Nähe eines nicht allzu hohen Berges liegt, dessen Spitze man mit einer Seilbahn erreichen kann. Die Landschaft in meiner Geschichte war überwiegend hügelig und das Land übersät mit Seen, in denen man Fische fangen konnte, die es sonst nirgendwo gab. Mit Minibussen aus den Neunzigern durchquerte ich das leicht hügelige Gelände Albaniens. Ich aß zu Mittag am See, in Belsh, probierte aber nicht von dem seltenen Fisch, den man nur im Ohridsee angeln kann. Im Buch nannte ich das Geld der Aledonier Aleki, und in Albanien kam ich mit der örtlichen Währung, dem Lek, sehr gut klar. Mein imaginäres Land ist kein Mitglied der Europäischen Union, und in den achtziger Jahren wurde es für nur einhundert Tage von einem kommunistischen Regime beherrscht, das die Mentalität der Bewohner unweigerlich verändert hat. Denn, wie ich vom ersten Tag meiner Reise an festgestellt hatte, nimmt die Zeit andere Formen und Nuancen an, wenn sie mit der mechanischen Armbanduhr gemessen wird, die man vom Vater oder Großvater geerbt hat. Und ein totalitäres Regime beeinflusst einen, unabhängig von seiner Dauer. In meiner fiktiven Geschichte schien es so, als hätte Ernest Hemingway ein Ferienhaus in Aledonien gehabt, in dem er sein letztes Buch geschrieben hatte, das allerdings nie veröffentlicht wurde. Nun gut, ich habe in Albanien Hemingways Sommerresidenz nicht gefunden, dafür aber die Hemingway Bar in Tirana. Diese Lokalität hat etwas vom Stil des amerikanischen Schriftstellers, der mit Osteuropa tatsächlich aber Zeit seines Lebens nie etwas zu tun hatte. Zufälle! – werden Sie sagen. Irgendwo wirst du das gehört haben und nun spielt dir dein Unterbewusstsein Streiche. Trotzdem ist es vielleicht kein Zufall, dass die albanische Sprache, von der ich nichts verstanden habe, mir so vertraut vorkam, als sei sie eine Sprache, die ich bereits in einem anderen Leben oder in einem Traum gesprochen hatte. Und auf keinen Fall war die absolute Gelassenheit, die ich während meines gesamten Aufenthalts in Albanien spürte, ein Zufall. Nein, das hier war nicht mein erster Besuch in Albanien, es war ein Wiederbesuch, ich war bereits in diesem Land gewesen, bevor ich jemals wirklich einen Fuß hinein gesetzt hatte.

On the road

Am Stadtrand befindet sich ein riesiger Busbahnhof, der mich irgendwie an die Busbahnhöfe in Militari oder in Filaret erinnert, nur dass dieser doch etwas anders ist. Ein mit Minibussen und Reisebussen vollgepackter Ort, die modernsten unter ihnen fahren zum Strand, in Touristengegenden wie Durrës und Sarandë. Die über zwanzig Jahre alten Karren ohne Klimaanlage starten mühsam und überbeladen in Richtung unbedeutender Ortschaften. Albanien hat keine funktionierende Bahninfrastruktur, wenn man also kein Auto hat, ist diese aus einem anderen Zeitalter stammende Busverbindung die einzige Möglichkeit durchs Land zu kommen. Man weiß, wann man losfährt, man weiß aber nie, wann man ankommt.

Am späten Vormittag ist die Hitze extrem, die Vertreter der Transportunternehmen schreien die Namen ihrer Zielorte herum, als wären es irgendwelche Versprechungen, sie rufen die Kundschaft zu sich und lotsen sie zu den geparkten Fahrzeugen, die erst dann losfahren, wenn alle Plätze besetzt sind. Die Fahrer weilen im Schatten, in den Gepäckräumen der Busse, essen oder schlafen und lassen sich bei all dem Chaos von nichts stören. Von hier aus sind die meisten meiner Reisen durch Albanien gestartet. Mit der Zeit lernte ich geduldig zu sein, und Wasser und mindestens einen Börek mit Käse dabeizuhaben, um meinen Hunger zu stillen. Gebogen wie ein Schlangenmensch, mit abwechselnd einem eingeschlafenen Arm oder Bein, den Blick auf das Fenster gerichtet, reiste ich nach Durrës, nach Krujë, nach Gjirokastër oder nach Sarandë, und letztendlich von einem anderen Busbahnhof am anderen Stadtrand nach Elbasan und nach Korçë.

Unter die albanischen Mitfahrenden mischten sich jedes Mal auch ausländische Touristen, meist Weltbummler, die aussahen, als befänden sie sich auf einer einsamen, unendlichen Reise, von einem Ort zum anderen, ohne ein bestimmtes Ziel, aber in ihren Köpfen hatten sie Pläne und festgelegte Reiseziele – zwei Tage Albanien durchwandern, weitere zwei Tage Montenegro, ein kurzer Zwischenstopp in Dubrovnik und dann nach Hause fliegen, wo auch immer dieses Zuhause sein mag. Irgendwann, als meine Sandalen vom Laufen auf den weißen Steinwegen von Gjirokastër abgenutzt waren, haben sie mich als eine von ihnen anerkannt; You travel light!, sagte mit Bewunderung der Schwede, mit dem ich drei Tage davor in Sarandë geplaudert hatte, als er den kleinen Rucksack auf meinem Rücken sah. Während ich auf diesen Wegen unterwegs war und so ein ganzes Land entdeckte, dachte ich darüber nach, wie mein Vorfahre, unser erster Dedu, wohl aus Albanien nach Rumänien gekommen war, wie er die 900 Kilometer, die uns trennen, zurückgelegt hatte, damals, als die Balkanrouten sogar noch schlechter waren als die von jetzt, wie viele Tage er wohl gebraucht hatte, in welche Gaststätten er eingekehrt war. Obwohl ich nach wie vor nichts von ihm wusste, spürte ich die ganze Zeit über, dass ich auf seinen Spuren wandelte, obwohl zwischen uns über zwei Jahrhunderte lagen und ganze Generationen, die geboren worden und gestorben waren.

Ein Albaner transportierte ein paar Holzbalken, die er für den Bau seines Hauses benötigte, mit einem Minibus von Tirana bis ans andere Ende des Landes. Damit die Balken Platz im Fahrzeug hatten, wurden ein paar Sitze abmontiert und später zurückmontiert, irgendwie passten sie dann hinein. Als er zu Hause war, in seinem Dorf in den Bergen, lud der Albaner die Balken aus und war glücklich. Ebenda, in den Bergen, ging unser Reisebus kaputt, einer von den neuen, mit Klimaanlage. Wir hielten an einer Art Heilquelle an. Erst dachte ich, es sei nur ein kurzer Halt, um aus dem wunderwirkenden Wasser zu trinken, aber in Wirklichkeit schleppte der Fahrer das Wasser in Kanistern heran, um Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Jeder zusätzliche Mitfahrer, der irgendwo auf der Strecke bei uns einstieg, wurde vom Fahrer mit einer freundlichen Geste auf einen der Angler-Klappstuhle hingewiesen, die zwischen den Reihen aufgestellt waren. Wir fuhren nach Korçë, und als wir die Berge verließen, erstreckte sich vor meinen Augen der weite Ausblick auf den bläulichen Ohridsee. Das siebzigjährige Ehepaar, das neben mir saß, einfache Leute, mit denen ich vergeblich versucht hatte zu reden, denn sie verstanden keine andere Sprache als Albanisch, schaute mich mit kindlichen, freudigen Blicken an – haben wir nicht ein schönes Land? Die Frau schlief dann ein, den Kopf an die Schulter ihres Mannes gelehnt, und ich spürte wieder dieses warme, beruhigende Gefühl.

Die Aromunen

Besagter Vorfahre von mir, unser erster Dedu, kam also Ende des XVIII. Jahrhunderts, während der Herrschaftszeit von Grigore Ghica, als aromunischer politischer Flüchtling aus Albanien nach Rumänien. Dimitrie Diamandi Dedu, ein Nachkomme von ihm, Sohn oder Neffe, war Inhaber der Gebäude und Grundstücke um die Șerban-Vodă-Brücke, man nannte sie „Dedus Häuser”, eine Gaststätte in Bukarest besaß er noch dazu. Sein Problem war nur, dass er sich mit Negroponte, dem Griechen, anfreundete, der ihn überzeugte für ihn mit seinem Vermögen zu bürgen, woraufhin er verschwand, und unser Dedu verlor einen Großteil seines Besitzes. Später wird die Geschichte meiner Familie noch komplizierter – sie verliert und gewinnt, sogar beim Kartenspielen, verschiedene Anwesen, Tante Geta wird Hofdame der Königin Maria, Tante Meme zieht nach Paris usw., letztendlich ist meine Familie zur Zeit des kommunistischen Regimes und der Nationalisierung bereits arm und blickte nostalgisch auf eine längst vergangene Ära zurück. Was ich vererbt bekommen habe, ist nur diese zersplitterte Vergangenheit.

In Albanien bin ich auf mehrere Gemeinschaften von Aromunen gestoßen – in Tirana, in Mekat, einem Dorf in der Nähe von Vlorë, in Korçë. Meine Reise endete auf symbolische Weise in Moscopole (Voskopojë), der verlorenen Stadt der Aromunen. Man hat den Eindruck, dass die Aromunen eigentlich überall über das Gebiet des heutigen Albaniens verstreut sind; man kann immer angenehm überrascht werden, beispielsweise wenn man erfährt, dass der Großvater oder die Großmutter des Albaners, den man zufällig auf der Straße trifft und mit dem man ein paar Worte auf Englisch wechselt, eigentlich Aromune ist. Den Dialekt habe ich zum ersten Mal in Albanien gehört und irgendwie hat er mich berührt – er kam mir vor wie ein altes Rumänisch, das sich im Laufe der Zeit nicht weiterentwickelt hat, ohne irgendwelche Einflüsse und Eingriffe. Vielleicht hätten wir genauso gesprochen, wenn wir in einem linguistisch isolierten Raum gelebt hätten, auf einer verlassenen Insel, mitten im Meer. Eine Sprache außerhalb der Zeit. Das Heimatgefühl wurde so intensiv, dass ich Albanien am liebsten nicht mehr verlassen hätte, denn ich fühlte mich bereits wie in Rumänien, einem irgendwie anderen Rumänien, einem vielleicht besseren, wenn man die Ehrlichkeit der Menschen und dieses Freundschaftsgefühl, das ich permanent verspürt habe, bedenkt.

Als ich nach Hause zurückkehrte, kam mir die Zeit mangels einer mechanischen Armbanduhr, die ich von niemandem geerbt hatte, wieder abgehackt vor, unbeständig, in kleine Stücke zerteilt, in denen ich mich nicht zurechtfinden konnte. Ich kehrte zu meinem Aledonien-Buch zurück. Jeden Tag vermisse ich Albanien, an Zufälle glaube ich nicht mehr, sondern daran, dass manche Dinge in diesem Leben für einen wirklich vorbestimmt sind.

Auszug 1

(aus dem Roman in Arbeit – Dede, Reisenotizen aus Aledonien)

Auf der Suche nach Dede Gjon

Man sagt, mein Vorfahre Dede Gjon war ein sehr reicher Mann in Aledonien, so wohlhabend, dass er sein Gesicht auf Münzen drucken ließ, wenn ihm danach war, und allein schon die Abbildung seines Gesichts auf den Münzen machte diese wertvoll, auch wenn Aledonien damals zu anderen Ländern und Königreichen gehörte. Sie wissen ja, wie es läuft, die kleinen Länder werden von großen Ländern verschlungen, wie Malinchen in kleinen Gewässern von Raubfischen. Doch wenn man damals, Ende des XVIII. Jahrhunderts, die europäischen Länder bereiste und einen Dede aus seinem Beutel herauszog, bekam man dafür ein Brot, einen Eimer Wein, eine Übernachtung in einer guten Gaststätte und ein Weib, manchmal sogar ein Schloss, je nachdem, an welchen Orten man gerade war und wie wohlwollend oder bedürftig derjenige war, mit dem man verhandelte.

„Und was ist mit dem Geld passiert?” fragte ich meinen Vater Anton, als ich noch ein Kind war.

„Ich weiß es nicht”, sagte er und zuckte mit den Schultern. „Vielleicht hat er es unterwegs verloren. Das ist ja nur eine Legende, und wie viel Geld hätte er im Endeffekt mitschleppen können? Vielleicht wurde er von Räubern attackiert und die haben es ihm geklaut, keine Ahnung.”

Wir lebten auf der Calea Moșilor in einer Dreizimmerwohnung. Im Winter waren die Heizkörper kalt, abends fiel der Strom aus und wir kuschelten uns in dicke Hausmäntel aus Molton und gingen ins Dunkel unter die Decken, im kleinen Zimmer. Bukarest war damals ein schwarzes Loch in einer auf der Weltkarte nicht existierenden Galaxie. Und da wir nicht einmal den Plattenspieler starten konnten, um zum hundertsten Mal die Geschichte von Mateiaș dem Gänsejungen zu hören und die Stimmen darin nachzumachen, erzählte mir mein Vater von einem fantastischen, stinkreichen Vorfahren, der aus einem weit entfernten Land namens Aledonien kam. Am meisten interessierten mich seine Festmähler.

„Aß er auch Hähnchen?”, fragte ich.

„Ja, er aß zu jeder Mahlzeit Brathähnchen.”

„Und gegrillte Schweinesteaks?”

„Gegrillte Schweinesteaks?

Ich glaube, er aß haufenweise Fleisch.”

„Trank er auch Pepsi?”

„Damals gab es noch keine Pepsi, Adina. Jetzt mal ehrlich, vor zweihundert ...”

Auszug 2

(aus dem Roman in Arbeit – Dede, Reisenotizen aus Aledonien)

Der Balkon

Der aledonische Dichter hatte mir einen zusätzlichen Grund genannt, weshalb das Hotel Melody die richtige Wahl war: der Balkon meines Zimmers.

Er meinte, ich hätte Glück gehabt, denn das Hotel Melody, das irgendwann in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen im neoaledonischen Stil mit Art-Nouveau-Elementen gebaut worden war, war eines der wenigen Gebäude der Stadt, die über offene Balkone verfügten. Genauer gesagt ging direkt vom Zimmer eine kleine freie Fläche aus, die durch ein ziemlich leichtes Ziergeländer abgeschlossen war. Splitterfasernackt hätte ich da nicht stehen können, weil man mich von allen Richtungen gesehen hätte. Ich hätte nämlich nach unten auf die Straße, und die Menschen unten hätten nach oben zu mir geschaut. Es war, als ginge man in die Stadt, ohne wirklich das Haus zu verlassen.

Der offene Balkon symbolisiere die Möglichkeit des Menschen nach außen zu schauen und sich gleichzeitig zu offenbaren, erklärte mir der Dichter. Und dann bedauerte er, dass fast alle Balkone der Stadt geschlossen waren, als seien sie Ohren, die nach innen in den Kopf gewachsen waren. Das drücke den Wunsch der Menschen aus, nichts zu sehen und nicht gesehen zu werden, ihren Wunsch, Gefangene in ihrer eigenen Welt zu bleiben. Interessante Theorie, dachte ich mir, dann fiel mir ein, dass in letzter Zeit die meisten Balkone in Bukarest auch geschlossen waren. Sogar diejenigen der sozialistischen Hochhäuser, die ursprünglich nur eine sinnlose Erweiterung der Standard-Wohnungen waren und die man für nichts anderes nutzen konnte als um Wäsche aufzuhängen. Die Menschen haben sie geschlossen, weil sie Intimsphäre brauchten, oder um eine ungemein kleine zusätzliche Wohnfläche zu schaffen. Die neuen verglasten Betonhochhäuser verfügen über gar keine Balkone mehr, sondern nur über riesige Fenster.

„Was glaubst du, wieso die Menschen nichts mehr sehen und nicht gesehen werden wollen”, habe ich den Dichter gefragt.

„Das kann ich nicht sagen”, antwortete er gedankenverloren. „Ich denke, in unserem Fall hängt es mit dem kommunistischen Regime zusammen, dem einhunderttägigen Kommunismus. Nachdem es endlich vorbei war, wollten die Aledonier ihre Balkone schließen, so haben sie sich sicherer gefühlt. Aber du musst dich über deinen offenen Balkon freuen, er ist ein Privileg!”, fügte er hinzu.

So konnte ich jeden Morgen Diejenigen sehen, die ihren Kaffee im Straßencafé des Hotels Melody tranken. Manche kamen mir irgendwie vor wie bedeutende Menschen, andere einfach nur wie reiche Schnösel, die die Zeit hatten, unendlich lange dort zu sitzen.

Dann habe ich die Kutscher gesehen, die ihre Tiere Wasser vom Springbrunnen trinken ließen, obwohl es verboten war. Am Brunnen war ein eindeutiges Zeichen angebracht, das jeder Fremde hätte verstehen können. Darauf war ein Tier zu sehen, nicht wirklich ein Pferd, aber auch kein Esel, das Wasser trank und mit einer roten Linie durchgestrichen war.

Jeden Abend sah ich die älteren Menschen aus der Nachbarschaft, die sich keinen Kaffee im Straßencafé des Hotels Melody leisten konnten, die aber jeden Abend hierher kamen, um auf den Bänken um den Brunnen zu sitzen und auf Aledonisch zu quatschen. Manchmal wurden sie von den adretten Kellnern des Cafés, von denen sie für Bettler gehalten wurden, vertrieben. Das Café ging in die Straße über, es gab keine Abgrenzung, keine Trennlinie zwischen Arm und Reich, man wusste nie, ob man sich auf der Seite der Einen oder der Anderen befand.

Ich habe die Frau, die gegrillten Mais verkaufte, kennengelernt. Sie richtete sich jeden Abend mit ihren vollgepackten Taschen neben dem Brunnen ein, holte den kleinen Kohlegrill heraus, dann die Maiskolben, und dann fing sie an zu grillen. Der Duft ihres gegrillten Maises zog bis zu meinem Balkon hinauf und machte mich verrückt. Von ihr kauften alle Leute Mais, sowohl die aus dem Straßencafé als auch die von außerhalb.

Mitten in der Nacht, wenn das Café schon lange geschlossen hatte, sah ich eine Frau spazieren gehen, die ihr Kind im Kinderwagen schob. Sie kam immer aus der Richtung des nahe gelegenen Parks vor den Botschaftsgebäuden, zu einer Zeit, wenn die Kutscher schon nicht mehr da waren, drehte langsam eine Runde um den Brunnen und ging dann wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen war. Vielleicht brauchte sie die Einsamkeit und Sicherheit der Nacht. Eigentlich war es eine Statue, die die Mutter da im Kinderwagen vor sich her schob, ein sich nicht bewegender Körper, mit weit geöffneten Augen, die ohne jegliches Blinzeln zum Himmel schauten. Ich fragte mich, was das Kind fühlte, ob ihm dieser Spaziergang etwas bedeutete, aber die Mutter erfüllte ihre Pflicht. Jede Nacht.

Aus dem Rumänischen von Manuela Klenke.

Adina Popescu, geboren 1978 in Bukarest, Rumänien, hat einen BA in Filmregie. Seit ihrem 18. Lebensjahr hat sie für die Kulturzeitschrift Dilema veche gearbeitet und ist jetzt Senior Editor. Für ihre Arbeit hat sie mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten. Darüber hinaus ist Popescu Dokumentarfilmerin und Autorin. Ihr erstes Kinderbuch wurde 1999 veröffentlicht. Seitdem folgten mehrere Bücher für Kinder und Erwachsene. Das Buch Bukarest-Berlin, ohne Rückkehr? oder: Wieso sind die Rumänen nicht wie die Deutschen?, das sie gemeinsam mit Autor Jan Cornelius verfasste, erschien 2021.

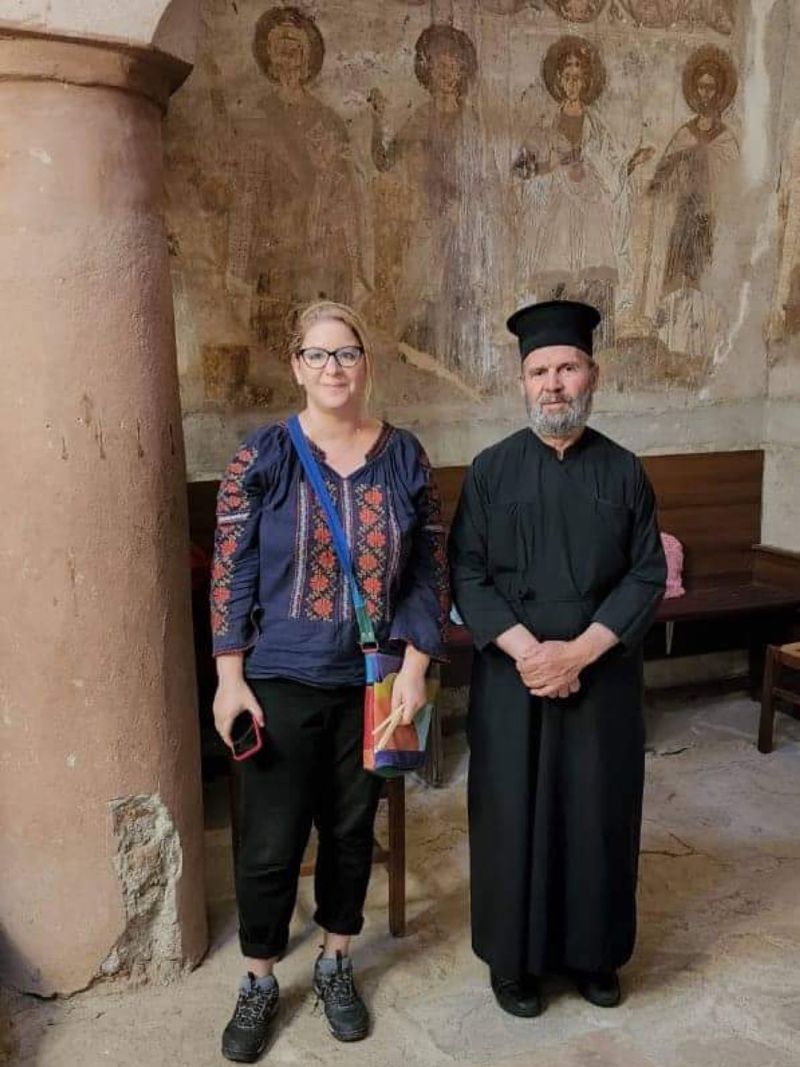

Fotos von © Adina Popescu.

Projektleitung: Barbara Anderlič

Design von Beri.

Aus dem Rumänischen von Manuela Klenke.

Adina Popescu, geboren 1978 in Bukarest, Rumänien, hat einen BA in Filmregie. Seit ihrem 18. Lebensjahr hat sie für die Kulturzeitschrift Dilema veche gearbeitet und ist jetzt Senior Editor. Für ihre Arbeit hat sie mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten. Darüber hinaus ist Popescu Dokumentarfilmerin und Autorin. Ihr erstes Kinderbuch wurde 1999 veröffentlicht. Seitdem folgten mehrere Bücher für Kinder und Erwachsene. Das Buch Bukarest-Berlin, ohne Rückkehr? oder: Wieso sind die Rumänen nicht wie die Deutschen?, das sie gemeinsam mit Autor Jan Cornelius verfasste, erschien 2021.

Fotos von © Adina Popescu.

Projektleitung: Barbara Anderlič

Design von Beri.